| |||||||

| |||||||

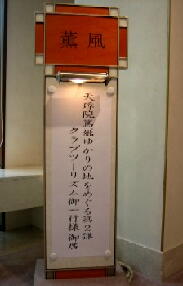

| ◆浮月楼の由来 「浮月」と云えば静岡を知り、静岡と云えば浮月に思い到ると云うように、東海の名園と持て離さるること百余年に及んで居ります。 この浮月楼に題して静岡の生んだ明治の国学者申村秋香先生は、「いしへのその面影も池水の 心に浮ぶ宿の月かな」、佐々木信綱先生は「池水はむかしながらすみてあれど 老木の杉のかげししのばゆ」と詠まれて居り、又先々代も「池の面は昔のまゝにうつり来て 花咲くもよし月照るもよし」と歌って居ります。 元この敷地は、徳川幕府の代官屋敷でありました。明治元年七月二十三日前将軍徳川慶喜公は、恭順謹慎の御身を水戸から駿府に移され、宝台院の一室に暫く閑居の後、翌二年十月五日この代官屋敷に手を入れて遷居、悠々自適、風月を友として二十年の間住われました。当屋敷の作庭は当時日本随一と言われた京都の庭師小川治兵衛でございます。慶喜公三十三歳の春秋に富むお年ながらすでに人生の大事を終わられ、その全ての責をご自身一身に引き受け、旧臣たちともほとんどお会いにならずにお過ごしになられました。もともと英邁の誉高き方で、幕府の軍制をフランス風にしょうとした様な御方でございますので、油絵、写真術、自転車、狩猟など多くの趣味をお持ちになり、すべてに熱心に取り組まれ、その数々の絵画や写真は現在でも高い評価を得ております。東海道鉄道開通の為、その喧騒を避けて、市内西草深の新邸に転居されたのが、明治二十一年三月六日であります。 慶喜公御立退後の旧邸宅は一時市内戸帳役場の共有となり、市制施行と共に静岡市有財産に引継がれましたのを明治二十三年七月名蹟保存を条件に市内有力者の方々にお払下げになり、お庭も池も建物も大体元のまゝゝで、こゝに、「浮月亭」と云う料理屋を開きましたのが、明治二十四年五月のことであります。ところが翌二十五年一月九日の大火で惜しくも全焼となり、直ちに二階建の復興建築を遂げ、その年の六月「浮月楼」と銘打って開業いたしまして以来、東海の名園浮月楼と広く御贔屓になり、伊藤博文公、井上馨侯、西園寺公、田中伯などと云う元勲方の御愛顧をも辱うし、ウィーン国立歌劇団(帝室劇場)総指揮者ワインガルトナー博士が一九三七年五月(昭和十二年)日填協会の招聘により来朝、静岡に於て演奏会が催され、名園「浮月楼」に遊んだ時、由緒ある庭園の池の上に架る橋の上を、そぞろ歩きの若い婦人の美しいキモノ姿に詩情をそゝられ、ピアノ独奏曲「橋を行く若き女」を、日本に於て唯一の作曲として残されて行かれたのもむべなるかなで御座居ます。 静岡市発展にくつわを並べて年代を重ね、今日に至りました。 昭和十五年の静岡大火により建物は消失致しましたが、庭園は昔のまゝ何等損傷することなく春はさくら、夏ほ青葉、秋の紅葉など市街の真只中に於て野鳥の鳴声を聞けるのも当園なればこそ東海の名園と謂われるのも故なしとしません。 県都静岡市の社交場として益々御愛顧下されたくお願い申し上げる次第で御座います。 (パンフレットより引用) |

| |||||||

| |||||||